Atualmente, cerca de 99% dos registros de nascidos vivos no município de São Paulo são de partos hospitalares, com acompanhamento de um profissional da área de saúde. Hoje muito popular, a obstetrícia deu seus primeiros passos no Brasil somente no final do século 19, na Maternidade de São Paulo, instituição voltada para mulheres pobres que refletia os anseios e temores da nova sociedade que se formava no período após a abolição.

“O parto é uma experiência que muda muito com o tempo, com o contexto histórico”, conta Julia Rabahie, pesquisadora da FFLCH-USP. Buscando compreender os impactos das novas relações que tomavam conta do país, Rabahie escreveu a dissertação O parto no pós-abolição em São Paulo (1894-1925): ser mãe em disputa, em que analisa as experiências do parto nas diferentes classes sociais, com enfoque na Maternidade de São Paulo.

Abrigo do desamparo

As condições de vida das mulheres pobres que viviam no final do século 19 em São Paulo eram quase incompatíveis com a maternidade e o parto. Falta de saneamento básico, propagação de doenças, jornadas de trabalho longas e insalubres eram só alguns dos fatores que aumentavam os riscos durante a gravidez e ameaçavam a vida tanto das mães quanto dos fetos.

Iniciativa filantrópica por parte das classes abastadas, a Maternidade situa-se como um lugar seguro onde essas mulheres poderiam descansar e cuidar de si durante os últimos meses de gravidez. “Elas recebiam abrigo que não tinham nas casas em que habitavam, nos seus trabalhos. Muitas moravam com os seus patrões.”, explica Julia Rabahie. “Qual é o tempo e o espaço que uma mulher grávida vai ter em uma casa que não é sua?”.

Laboratório de cobaias

As pretensões filantrópicas da Maternidade, contudo, escondiam uma série de interesses do Estado e da burguesia. Seguindo os moldes de progresso e civilização europeus, instaura-se, no Brasil, um forte movimento de medicalização, do qual o parto não escapou. “A medicina no geral, vem ganhando muita legitimidade como classe para conseguir guiar essa nova nação que estava se formando”, relata a pesquisadora. O saber tradicional e obtido pela experiência, representado na figura das parteiras, é lentamente substituído pela formação profissional e pelo conhecimento europeu.

Essa valorização da medicina está por trás da criação da Maternidade de São Paulo. Antes de atingir as classes mais abastadas, a obstetrícia precisava se profissionalizar, e isso ocorre às custas das mulheres pobres, conta Julia Rabahie: “Eles precisavam desses corpos para a especialidade se formar”.

Na condição de experimentos, as mulheres internadas na Maternidade de São Paulo eram submetidas a um rígido protocolo: eram obrigadas a permanecer na instituição até a alta médica e eram vedadas de receber qualquer visita. O parto, que costumava ser realizado em casa, com familiares e amigos e sob cuidados de uma parteira, torna-se um evento higienizado, profissional e solitário.

Com procedimentos rigorosos, a Maternidade situa-se como um local onde o Estado poderia controlar as mulheres que não se enquadravam no perfil da mãe branca, burguesa e caseira, como explica Rabahie: “Muitas delas chegam lá enviadas pela polícia como uma tentativa de evitar que ficassem no meio da rua, fazendo barulho, se juntando, passando na Avenida chique que estava se formando.”

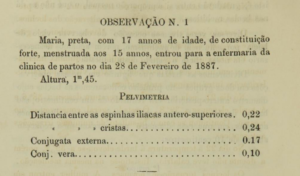

E a discriminação que vitimizava mulheres pobres permeava as paredes da Maternidade, especialmente direcionado às mulheres negras. O racismo científico passa a ser utilizado para justificar violências no parto, conta Julia Rabahie: “As mulheres negras eram apontadas como tendo bacias reduzidas, que não eram aptas para partos normais, e portanto tinham que sofrer mais intervenções médicas, forceps, parto prematuro, às vezes até aborto. “

A preocupação com a saúde dos fetos e recém-nascidos não era mera compaixão do Estado, conta Rabahie: “Estavam preocupados em formar a nova classe trabalhadora, queriam que nascesse gente saudável, trabalhadora e que, acima de tudo, soubesse seu lugar nos espaços da cidade”.

Os rostos por trás dos números

Como fonte para a dissertação, Rabahie utilizou os registros e prontuários da Maternidade de São Paulo, que faziam parte de um grande acervo pouco explorado pelos historiadores. O trabalho com os prontuários foi especialmente desafiador, conta Rabahie: “Era uma fonte que procurava sistematizar as mulheres, então são apenas números; não fornecem muitas informações sobre suas histórias de vida e experiências”.

Como estratégia, a pesquisadora buscava traçar a vida daquelas mulheres a partir de informações básicas, como endereço e idade. “Tentava refazer e imaginar o trajeto que elas percorriam até a Maternidade; em que tipo de bairro elas moravam e, a partir daí, pensar com quem compartilhavam suas vidas”.

Como todo registro histórico, os prontuários da Maternidade não poderiam ser cegamente confiados, o que demandava esforços de checagem por parte da historiadora. “Meu exercício constante era questionar os prontuários e confrontá-los com outras fontes, como artigos da grande imprensa”.

Faça um comentário