Acima de ser fundamental para a economia nacional e — mais do que se acreditava — para o futuro político do presidente da República, o porto de Santos é a história ambiental da Baixada.

Também banhada pelo Atlântico (mas o Norte) é a cidade irlandesa de Cork, onde a brasileira Alynne Affonso concluiu o seu mestrado em 2016, na University College Cork. No título de sua dissertação: Investigating Santos Lowlands (Southeast Coast of Brazil) during the 16th, 17th, 18th and 19th Century.

Affonso fora aluna do Instituto Oceanográfico (IOUSP), formada em 2013. Ela conheceu o professor Michel de Mahiques durante a graduação. Além de professor, supervisor em estágio e amigo, foi seu coordenador no mestrado, mesmo após se transferir definitivamente para a Irlanda. Mas, foi em uma aula optativa ministrada por Alexander Turra e Moysés Tessler que descobriu a área da Oceanografia Humana.

Oceanografia Humana e História Ambiental

“Até então, a oceanografia, para mim, era uma ciência puramente exata. Entrar em contato com esse lado social foi mágico para quem sempre teve uma afinidade muito grande com história, sociologia e ciências humanas em geral”, comenta Affonso.

Poucos cientistas definem a Oceanografia Humana como uma área de estudo independente. “Não”, afirma De Mahiques com convicção. “Não uso essa expressão, pois toda oceanografia é humana. No fundo, todo trabalho oceanográfico visa ao interesse da sociedade. Alguns procuram focar mais em aspectos históricos e sociológicos; outros, não”, complementa. É uma questão complexa.

Grandes nomes citados por Affonso, do campo de estudo que surgiu em meados das décadas de 1960 e 1970, são o geólogo João Alveirinho Dias, o filósofo e cientista social Antonio Carlos Diegues e o historiador Alain Corbin. Seu professor no IOUSP Alexander Turra também é mencionado.

Basicamente, a Oceanografia Humana associaria os resultados científicos a uma análise social, que pode ser realizada sob diversos aspectos, como cultura, política ou economia. “E a história ambiental é apenas uma delas”, explica Affonso.

Sua dissertação, que incorpora o estudo das interações históricas entre o ser humano e o meio ambiente, foi incorporada parcialmente a um dos principais projetos coordenados por seu antigo orientador, Registro Geológico da Atividade Humana nos Oceanos. Uma parceria que ainda gera publicações.

“Não posso dizer que atuo em história ambiental. Eu trabalho mais com o registro da atividade humana que não necessariamente é contextualizado em termos do processo histórico”, alerta De Mahiques. A dissertação de Alynne o reaproximou da área depois de quase uma década.

O pesquisador do IOUSP “tropeçou na história ambiental”. O pouco que sabe foi através do convívio ao longo de 15 anos de amizade e colaborações profissionais com o professor Alveirinho Dias. Mais especificamente nos congressos do Antropicosta em Cananéia, 2010, e em Montevidéu, 2012.

“A questão é a seguinte: o cientista natural não tem as bases para falar de história; o historiador, para falar de meio ambiente. É muito difícil fazer essa transição”, complementa De Mahiques.

“Infelizmente, a oceanografia humana e a história ambiental estão, por enquanto, restritos à minha pesquisa de mestrado e dos artigos frutos da minha tese. Mas seria incrível poder voltar para esta linha de pesquisa no futuro”, lamenta Affonso.

O Homem do Sambaqui

A mais antiga interação reconhecida entre homem e meio ambiente no Brasil fora mais abordada como um meio, e não um tema. “As primeiras interpretações sobre as variações do nível do mar foram fortemente baseadas na posição da base de sambaquis, que são uma acumulação de restos formada há pelo menos nove mil anos”, explica De Mahiques.

Sambaqui significa amontoado de conchas, em tupi. Entretanto, eles não têm necessariamente relação com os povos tupis, havendo formações semelhantes encontradas em outras partes do mundo. O professor do IOUSP simplifica que “o ‘povo do sambaqui’ viveria em regiões costeiras, colheria moluscos (ou qualquer outro organismo) para alimentação e largaria as sobras ali mesmo”.

“Então, o princípio é o seguinte: se ele não transportava as conchas para um lugar distante, e se aquelas conchas eram de um organismo que vivia próximo ao mar, então, a base do Sambaqui estaria em uma posição próxima ao nível do mar”, complementa.

Mas, nas últimas décadas, essa hipótese foi questionada. Segundo o artigo Considerações sobre o papel dos sambaquis como indicadores de mar, de Rita Scheel-Ybert e colaboradores, “não há evidências de que tenham sido construídos sempre acima da linha de maré alta, e apenas o fato de que pareça lógico não significa que populações de uma outra cultura tenham agido desta maneira”.

Embora tenham se tornado menos frequentes como medidores de variação de nível do mar, sua análise temática a partir da história ambiental — a qual existia anteriormente — cresceu. E, como o artigo aponta: “diversos aspectos importantes desta sociedade têm apontado para padrões de organização sócio-cultural muito mais complexos do que se acreditava”.

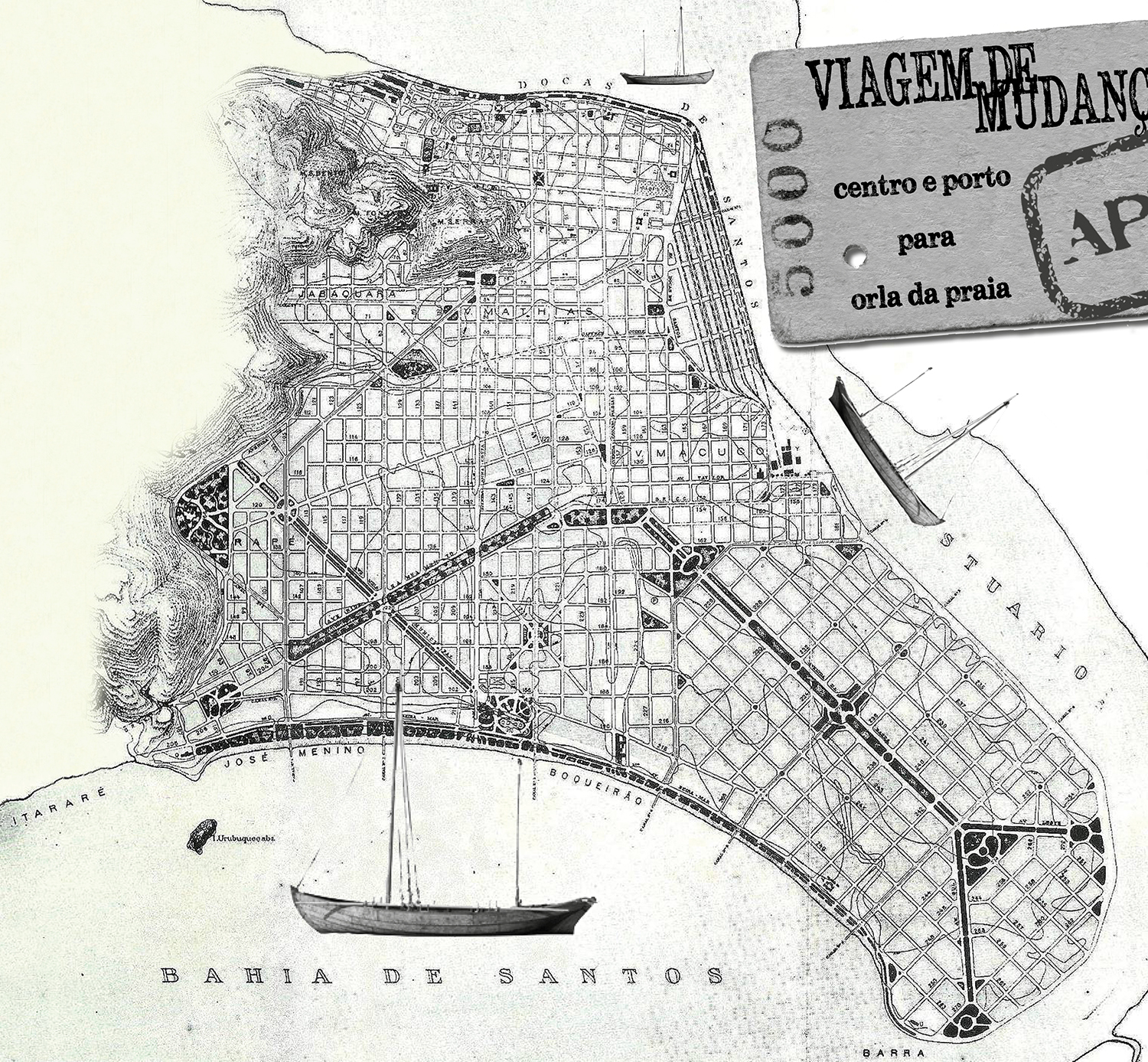

A Santos dos séculos 16 a 19

A dissertação de Affonso não é a primeira análise de história ambiental sobre a região. O intervalo estudado que foi inovador. “A maioria das pesquisas o faz principalmente do século 18 em diante, quando os mapas já são mais precisos e os registros são mais abundantes. Minha proposta era analisar as alterações desde a época do descobrimento”, revela.

Suas principais fontes foram os acervos onlines da Fundação Arquivo e Memória de Santos, da Revista Memória Santista e do Projeto Novo Milênio. Documentos — de mapas a textos e pinturas — contornam as dificuldades de estudar períodos em que a interferência humana não imprime uma marca direta no ambiente, a qual seria analisada por métodos que não necessariamente implicam na história ambiental.

Como, por exemplo, o início da colonização europeia (primeira metade do século 16), cujo único indício concreto de atividade humana são os escombros da vila de São Vicente, destruída por um tsunami — que também alterou a geografia local — em 1541.

Com a fundação de Santos, dois anos depois, residências e plantações de cana de açúcar se espalharam pela costa do estuário (ambiente aquático de transição entre um rio e o mar), próximo ao porto — existente há alguns anos —, onde podiam estacionar suas embarcações, principalmente canoas.

Na segunda metade do século 19, com o Ciclo do Café, a região e o porto começam a crescer muito. É construída, em 1867, a São Paulo Railway para conectar a produção à exportação. “Além de hotéis, casas de importação, agências marítimas e armazéns, Santos agora tinha consulados, bancos e uma exportadora de commodities”, afirma Affonso em sua dissertação.

Migrantes e imigrantes (principalmente, europeus e japoneses), atraídos pelas oportunidades de emprego no porto, povoaram ainda mais as proximidades do porto. Assim, “diferentes classes sociais foram forçadas a coexistir no mesmo espaço: a elite cafeeira e os novos residentes. O novo conceito burguês de vida na cidade não admitia isso”.

Todo esse processo de desenvolvimento urbanístico, alavancado (de maneira direta e ou indireta) pelo porto, desbalanceou a taxa de sedimentação. “Os principais impactos observados [em especial no estuário] compreendem mudanças visuais na paisagem, áreas de supressão do mangue e de outros ambientes naturais costeiros, e áreas de erosão”, aponta Affonso na dissertação.

Além disso tudo, há também, obviamente, a poluição das águas pelo “esgoto industrial, doméstico e do porto”.

O Valo Grande

Se o Porto de Santos é fundamental na história ambiental da Baixada, o Canal do Valo Grande o é para o Vale do Ribeira. Foi construído entre 1827 e 1852, com o intuito de conectar o rio Ribeira ao porto de Iguape, de onde se exportava a produção agrícola local.

A construção em sedimentos não consolidados (areia facilmente erosionável) levou ao transporte destes ao longo do rio (processo de erosão), que em longo prazo assoreou o Mar Pequeno e inviabilizou o porto de Iguape. “Os navios simplesmente não conseguem mais entrar”, exclama De Mahiques com um tom misto entre ironia e indignação.

“Mesmo com a tecnologia atual, construir um canal artificial traria mudanças ambientais, porque o rio Ribeira passou a desaguar em dois terços na cidade de Iguape, em um ambiente lagunar, que apresentava uma salinidade específica para o desenvolvimento dos manguezais”, complementa.

Com a diminuição drástica de salinidade do complexo lagunar Cananéia-Iguape, os manguezais perderam espaço para plantas mais adaptadas a ambientes de águas continentais (termo mais correto para água doce). De Mahiques mencionou que se pretende construir um sistema de comportas para regular o fluxo dessas águas para dentro do sistema lagunar.

Além de erosão, assoreamento e desregulação de salinidade, o novo complexo — formado pela interação entre o Rio Ribeira e o sistema lagunar Cananéia-Iguape — está poluído em chumbo graças às atividades da Companhia Brasileira de Chumbo (Companhia Plumbum desde 1989) ao longo do século 20 no alto do rio Iguape, no Paraná. “Alguns lugares têm vinte vezes mais chumbo no sedimento do que em Santos, que é uma região industrial”.

Ao longo do século 20, houve correntes discussões políticas nos municípios da região sobre o fechamento do Valo, temporariamente ocorrido apenas em 1978, e sobre a recuperação ambiental.

Em uma audiência pública na câmara de Iguape no início dos anos 2000, o então prefeito do Ilha Comprida demonstrou achar o problema de assoreamento muito simples. Propôs dragar o excesso de sedimento no rio para servir de calçamento em seu município. De Mahiques, que estava presente, recomendou que não prosseguisse com a ideia: “aquele material era lama e, parcialmente, contaminada”.

O professor do IOUSP busca sempre levar seus alunos ao Valo. Com orgulho, ele expressa sentir-se “cumprindo seu papel social dentro da universidade, que é dar uma formação crítica aos alunos”. Affonso, como uma desses, recorda: “Minha ligação com o Complexo Lagunar de Cananéia-Iguape começou após meu ingresso na faculdade”.

Faça um comentário