Com o aumento do debate de gênero em diversas instâncias da sociedade, a violência obstétrica tem ganhado espaço nas discussões sobre violência contra a mulher. Um estudo na Faculdade de Medicina (FMUSP) desenvolvido por Janaína Marques de Aguiar buscou entender os motivos que levam a esse tipo de violência nas maternidades públicas, além das formas como ele se manifesta.

Ao mesmo tempo que possui um caráter institucional, relacionado à desumanização da assistência à saúde, essa violência está ligada ao gênero por diversos aspectos. Dentre eles, está a objetificação da mulher: ao perder a condição de sujeito, ela é reduzida a um corpo, que é passível de intervenção médica. De acordo com Janaína, a frase “se preocupa com a roupinha do neném, deixa que do parto eu cuido” é muito comum entre os médicos. “O parto se tornou o ofício médico, não é mais da mulher. Objetificada, ela se torna um meio para chegar a um fim; o que importa é o bebê”, completa.

Essa crescente medicalização é uma das responsáveis pela perda do protagonismo da mulher na hora do parto. Segundo a pesquisadora, vive-se um momento em que o parto é tecnocrático, como uma “linha de produção” ― pensando-o frequentemente enquanto evento com potencial risco para a paciente. O parto natural é suprimido quando intervenções e procedimentos, muitas vezes desnecessários, são priorizados e realizados rotineiramente nas práticas médicas. Esse é o caso da aplicação de ocitocina sem uma indicação específica, que acelera o nascimento do bebê e aumenta as dores da mãe.

Trata-se de uma violência que se mascara de cuidado, uma vez que é cometida por profissionais da saúde ― por isso as dificuldades em modificar o panorama. “A gente tem bons profissionais que reproduzem essa violência acreditando que estão fazendo isso para o bem da paciente”, ressalta Janaína. “E não perceber isso como uma violência é o que faz com que ela se reproduza tantas e tantas vezes.”

Método de pesquisa e resultados

A tese de doutorado, intitulada Violência institucional em maternidades públicas: hostilidade ao invés de acolhimento como uma questão de gênero, teve uma abordagem qualitativa. Foram realizadas 21 entrevistas com puérperas atendidas em maternidades públicas do município de São Paulo e 18 com profissionais de saúde atuantes em diversas maternidades públicas de São Paulo e municípios adjacentes (grande São Paulo). A escolha das maternidades públicas foi pelo maior número de partos ocorridos nessas instituições.

As entrevistas tinham como objetivo investigar a vivência das mulheres em diferentes aspectos, como acesso, assistência hospitalar e experiências no parto. Junto a isso, procuraram obter informações sobre a ocorrência de maus tratos do ponto de vista das mulheres e dos profissionais de saúde, além de relatos sobre consequências na qualidade de vida das mulheres e dos seus filhos.

O estudo apontou que tanto as puérperas quanto os profissionais de saúde reconhecem práticas discriminatórias e tratamentos grosseiros em maternidades públicas. Os resultados indicaram também a banalização das situações de maus tratos, de modo que sejam muitas vezes esperadas pelas pacientes.

Dentre as causas dessa violência institucional, a formação de profissionais e a impunidade das ações foram citadas, além de problemas de infraestrutura das unidades de saúde. Janaína enxerga que a humanização na assistência à saúde deve passar pela humanização nas condições de trabalho. “Mas existe uma outra violência que não passa por isso”, ressalta. “Isso pode explicar que o profissional não consiga oferecer as melhores condições para a mulher, mas isso não pode justificar a violência.”

Manifestações da violência

Esse tipo de agressão pode ser reconhecido em diversas práticas ― antes, durante e após o parto. Em países onde a violência obstétrica é tipificada legalmente, como a Argentina e a Venezuela, ela é definida como a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres por profissionais de saúde por meio do tratamento desumanizado, do abuso da medicalização e da patologização de processos naturais; assim, a autonomia da mulher perante seu corpo e sexualidade é impossibilitada, prejudicando sua qualidade de vida.

Segundo a tese de Janaína, os maus-tratos podem ocorrer verbalmente a partir de frases discriminatórias em tom de brincadeira; de ameaças como tentativa de convencimento; e da “naturalização da dor do parto como preço a ser pago para se tornar mãe”. São comuns, por exemplo, relatos de usuárias de maternidades públicas que indicam a orientação para “não fazer escândalo”, a fim de não ser deixada por último no atendimento ou evitar complicações na saúde do bebê. Outro exemplo é o cerceamento da liberdade sexual da mulher em jargões como “na hora de fazer não gritou, por que está gritando agora?”, entre outros. A violência obstétrica, por sua vez, também pode se expressar enquanto abuso sexual, como na exposição desnecessária do corpo da mulher, piadas de cunho sexual e na execução de exames de toque sem indicação ou além do necessário.

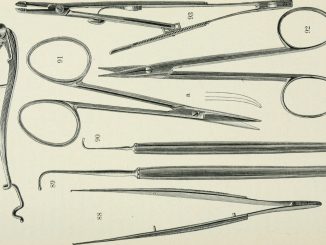

Há também procedimentos médicos que, apesar de rotineiros, só deveriam ser realizados com indicações específicas, como a episiotomia ― corte na vagina a fim de aumentar a passagem do bebê. Além disso, Janaína aponta a ocorrência de práticas sem indicação, como a tricotomia, raspagem dos pelos, e o enema, lavagem intestinal. E há, ainda, a realização daquelas que são proscritas ― ou seja, proibidas ―, como a Manobra de Kristeller, pressão manual no fundo do útero.

Outra forma de manifestar essa violência é o não cumprimento da Lei do Acompanhante, em vigor no Brasil desde 2005. A legislação pressupõe o direito a um acompanhante pela paciente durante todo o processo de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. No entanto, ela é ainda frequentemente desrespeitada.

A própria cirurgia cesariana, se feita sem real necessidade, pode ser considerada uma violência. “É uma cirurgia grande, de alto risco. Se você pode ter um parto normal e é induzida a ter uma cesariana por interesse pessoal do médico, isso também é uma violência”, diz. Conforme declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicada em 2014, taxas de cesáreas maiores que 10% do número total de gestantes da população não estão associadas à redução da mortalidade materna e neonatal. No Brasil, porém, a taxa de partos com esse procedimento soma 52%, de acordo com a pesquisa Nascer no Brasil: Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento, finalizada em 2012.

Dificuldades e perspectivas

Desde a defesa da tese de Janaína, em 2010, novas pesquisas tiveram impacto nos estudos da violência obstétrica. No próprio ano de 2010, foi desenvolvida pela Fundação Perseu Abramo e pelo Sesc a pesquisa Mulheres brasileiras e gênero nos espaços públicos e privados, da qual ela participou como consultora. O estudo indicou que uma a cada quatro mulheres é vítima de violência na hora do parto no Brasil. A pesquisa Nascer no Brasil, de 2012, também é considerada de grande porte.

Para além dos estudos, Janaína cita a necessidade de empoderar a população, informando as mulheres sobre seus direitos. Ela aponta a relevância de dar visibilidade à ocorrência dessa violência, a fim de enfrentar sua banalização. Assim, mulheres atingidas terão recursos para reagir a ela, exigindo que seus direitos sejam respeitados.

Nos últimos anos, a mídia e os movimentos sociais também têm falado mais sobre o assunto. A violência obstétrica, assim, tem ganhado mais espaço. “O Ministério Público do Estado de São Paulo, por exemplo, tem várias denúncias de violência obstétrica. E ele vai lá, atua. Então isso passou a ganhar mais respaldo legal”, diz Janaína. Esse reconhecimento da lei, por sua vez, é tido como essencial no combate à impunidade ― fator que contribui para a perpetuação dessa violência, segundo a pesquisadora.

Além disso, ela acredita que o combate à violência obstétrica esteja atrelado à humanização da formação e das condições de trabalho dos profissionais de saúde ― desde a pessoa que recebe a mulher no hospital até a que cuida dela após o parto. Nesse sentido, enfatiza a importância do debate de gênero no campo da saúde: “Enquanto não mudarmos o nosso posicionamento e não nos responsabilizarmos por esses debates, não mudamos as práticas. Enquanto as práticas não se modificarem, a violência continua. É preciso discutir que lugar é dado ao corpo feminino dentro das práticas de saúde.”

Faça um comentário