Por Barbara Cavalcanti, Bruna Nobrega e Lázaro Campos

Às 10 horas da manhã, em diversas avenidas de grandes cidades brasileiras, a mesma cena se repete. Um garoto ou garota por volta dos nove anos anda passa de carro em carro parados no semáforo pedindo alguns centavos para os motoristas, seja em troca de algum doce ou bala, seja pela simples doação.

Seguindo pela mesma avenida, não será difícil encontrar algum jovem entre 18 e 29 anos com apenas o ensino fundamental completo entregando currículo em busca de uma vaga de emprego. A chance de que ele não compreenda um texto maior do que um bilhete é de 34%, segundo dados do Instituto Paulo Montenegro e Ação Educativa. Com esse grau de instrução, um brasileiro ganha, em média, de R$ 974,65.

A evasão escolar é uma das graves questões enfrentadas cotidianamente por famílias e secretarias de educação brasileiras. A Pré-escola é o ciclo de ensino mais próximo da universalização, com 90,5% de todas as crianças de 4 a 5 anos frequentando as aulas. Mas no Ensino Fundamental, há 430 mil crianças de 6 a 14 anos fora da escola no país. Já o Ensino Médio possui somente 62,7% dos alunos no ano correspondente à sua idade. São 1,5 milhão de adolescentes entre 15 a 17 anos sem estudar e sem concluir essa etapa.

A educação pública do Brasil só conhece esses níveis porque grandes avanços têm sido feitos no século 21. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), um dos principais sinalizadores da qualidade do ensino brasileiro saltou de 3,6 para 5,3 nos primeiros anos do Ensino Fundamental entre 2005 e 2015. Nos anos finais do mesmo ciclo, a melhora foi de 3,2 a 4,2. O Ensino Médio, porém, evoluiu pouco nos últimos 10 anos, de 3,1 para 3,5.

Como chegamos aqui

No entanto, para 15 anos de grandes avanços em acesso e qualidade não ser o suficiente para o país eliminar grandes déficits, houve um grave erro histórico do governo brasileiro. Segundo o coordenador do Centro de Políticas Públicas do Insper e professor associado da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da USP, Naércio Menezes, a falha brasileira aconteceu na primeira metade do século 20. “O Brasil decidiu priorizar outras coisas, como a industrialização e o desenvolvimento regional. E assim, não priorizou como deveria a expansão do ensino médio. Na primeira metade do século 20, enquanto outros países do mundo, como Estados Unidos, Europa, Chile e Argentina já estavam universalizando o Ensino Médio, o Brasil ficou para trás. São visão e políticas equivocadas de sociedade.”

Se a política até o século 20 foi equivocada, nos anos 1980 e 90 o país começou a reparar a deficiência educacional da população. Porém, o processo de expansão da educação no país trouxe novos problemas. Naércio explica que, historicamente até esse período, somente a elite frequentava a escola e a docência ficava sob a responsabilidade das mulheres de classe média, que ensinavam seus próprios filhos.

Contudo, o avanço da oferta do ensino para classes mais baixas colidiu com outras questões, como explica o professor: “Estávamos em uma época de crescimento populacional elevado, então aumentou-se muito a busca por professores. Ao mesmo tempo, as mulheres de classe média começaram a ingressar em outras profissões, como medicina, administração e advocacia.”

Diante desse cenário de maior demanda e menor oferta de professores, Naércio esclarece que foi feita uma opção quanto ao orçamento da educação: “Os municípios não poderiam mais pagar salários altos para os professores porque esse é o maior gasto em educação. Não haveria orçamento se, na necessidade de contratar três ou quatro professores a mais, o salário se mantivesse alto. A saída foi reduzir a remuneração.”, explica.

Ainda assim, segundo Naércio, a carreira docente atraiu mão-de-obra. Entretanto, os professores deixaram de ser as mulheres de classe média e passar a ser os jovens de classes mais baixas: “Ser professor se tornou uma forma de ascensão social para jovens de famílias menos favorecidas. Muitas vezes, eles eram a primeira pessoa com diploma na família. E o baixo salário realmente dificulta a atração da carreira.”

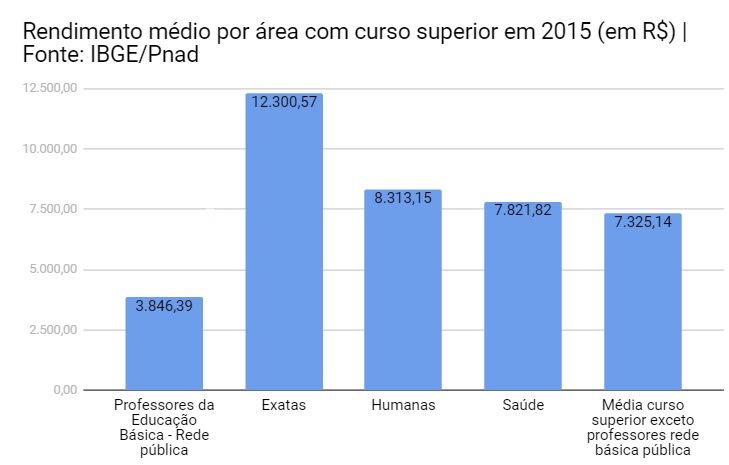

Hoje, a consequência desse processo é evidente. Os professores da educação básica pública ganham, em média, R$ 3.846,39. Isso corresponde à 52,5% da média do salário das outras carreiras com curso superior. Os dados são do IBGE e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Reflexo da desigualdade na educação

Além disso, a desigualdade característica do Brasil se faz presente quando se analisa os dados de educação. No Índice de Gini de 2015, divulgado em 2017 no Relatório de Desenvolvido Humano (RDH) da ONU, o Brasil apresentou o 10º maior nível de desigualdade do mundo. Com medida de 0,515 (o índice vai de 0 a 1), o país apresentou disparidade de renda maior do que Chile (0,505) e México (0,482).

Segundo o economista da organização Todos pela Educação (TPE), Caio Callegari, já se sabe que o Nível Socioeconômico (NSE) explica 60% dos resultados em educação. E o efeito desse fator está presente desde o início da alfabetização.

Os dados da 3ª Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), realizada em 2016, revelam que 55% dos alunos do 3º ano do ensino fundamental público têm desempenho insuficiente em matemática e leitura. A escrita também foi avaliada e a insuficiência foi encontrada em 34% dos estudantes. Na matemática, esses alunos não aprenderam a fazer subtração com dois algarismos e, na escrita, fazem uso inadequado da pontuação compromete a narrativa. Em comparação à segunda edição da ANA, houve uma estagnação: em 2014, a insuficiência em leitura era de 56% e em matemática, 57%. Mudanças de metodologia, não especificadas pelo governo, na avaliação da escrita impedem comparação entre os índices de 2014 e 2016.

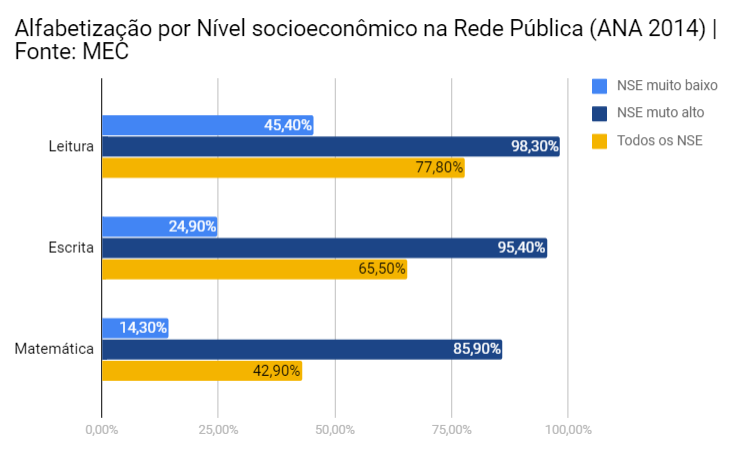

Em relação à ANA de 2014, o Anuário Brasileiro de Educação Básica 2017 evidencia as diferenças entre estudantes da rede pública com NSE diferentes. Enquanto 45,4% daqueles de NSE muito baixo possuem nível adequado de leitura, esse aproveitamento é de 98,3% dos alunos com NSE muito alto. No aprendizado matemático, o desempenho é de 14,3% e 85,9%, respectivamente.

O NSE muito baixo se refere àquele aluno de família com renda mensal de até 1 salário mínimo, posse de bens elementares e com pais com ensino fundamental completo ou em curso. O nível muito alto trata-se daquele com renda familiar mensal maior que 7 salários mínimos e pais com ensino superior completo.

Financiamento educacional no Brasil

Os recursos que financiam o sistema educacional público vêm de contribuição social e impostos. No primeiro caso, o salário-educação é a contribuição social determinada pela Constituição Federal de 1988. Trata-se do recolhimento de 2,5% do salário de contribuição das empresas. Quanto aos impostos, o texto constitucional estabelece que o União deve investir no mínimo 18% da receita líquida de impostos na educação. Já para estados e municípios, esse percentual é fixado em 25%. Tais recursos devem ser utilizados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE).

É a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), número 9.394 de 1996, que se faz uma definição da natureza da MDE. Remuneração e aperfeiçoamento de docente; bens, serviços e equipamentos voltados ao ensino; aquisição de material escolar; todos estes aspectos são classificados como MDE e são alvo do investimento a partir da receita líquida de impostos.

No mesmo ano da aprovação da LDB, a Emenda Constitucional (EC) número 14 instituiu a política de fundos a fim do Governo Federal agir de forma distributiva e supletiva no investimento em educação. O objetivo é garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante o apoio técnico e financeiro (Art. 211, parágrafo primeiro da Constituição de 1988). A partir dessa mudança legislativa, foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). O funcionamento do Fundef se dava a partir de fundos estaduais, em que a receita de impostos recolhida era redistribuída de acordo com número de alunos da rede de ensino constantes no Censo Escolar. Tal política foi mantida até 2006, quando foi substituída pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério (Fundeb).

Essa nova política foi instituído pela EC 53/2006 e, a partir de 2010, o Governo Federal passou a complementar os recursos do fundo na porcentagem de 10% da contribuição total dos estados e municípios de todo o país. Além disso, o Governo Federal também aplica seus recursos para garantir que os estados invistam o valor aluno/ano mínimo. Para 2017, esse montante é de R$ 2,875 para séries iniciais do ensino fundamental. O aporte federal neste ano foi apontado para Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. A vigência do Fundeb vai até o ano de 2020.

Os especialistas divergem sobre a política de fundos. A professora da Faculdade de Educação (FE) da USP, Lisete Arelaro, critica principalmente o resultado do Fundeb: “setenta por cento dos municípios brasileiros são pobres. Isso significa que não possuem recursos próprios [Segundo levantamento da Folha de São Paulo, em 70% das cidades, 80% ou mais da verba gasta vem de fonte externa de sua arrecadação]”, diz. “Historicamente, sou contra a política de fundos. É uma medida de socializar a pobreza, porque o dinheiro do Estado [como de São Paulo] é somado e distribuído entre os municípios. Acho que a reforma tributária é mais justa.”

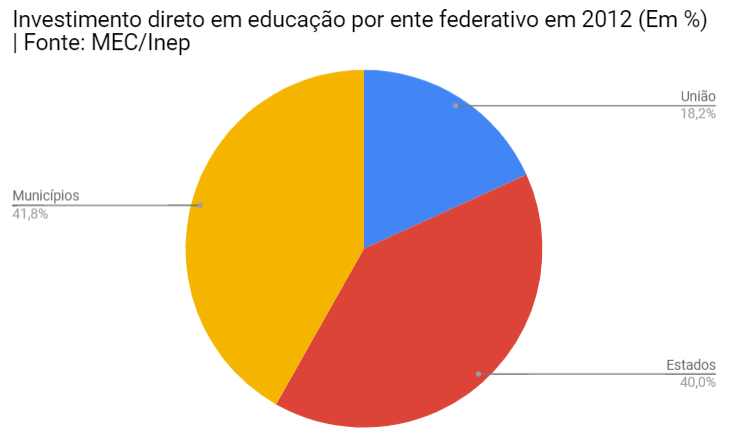

A perspectiva da distorção entre a arrecadação tributária e o gasto em educação não é apenas da educadora. Caio Callegari também ressalta essa diferença: “A União é o ente federativo que mais arrecada imposto (70% do total). Mas tem o menor percentual de investimento público direto na educação.” Segundo dados de 2012 presentes no Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2017, o investimento direto da União na educação corresponde a 18,2% do total. Já Estados ficam com 40% desse gasto e os Municípios, 41,8%.

Porém, o economista considera que o Fundeb tem resultados positivos: “Ele possui um efeito redistributivo muito importante. E o recurso é dado a quem sabe das exigências locais. Mas é possível estabelecer algumas regras que induzam qualidade e equidade com esses recursos.”

Nesse sentido, Naércio Menezes, que também vê o Fundeb de forma positiva, sugere algumas mudanças para maior equidade. Hoje, a complementação se direciona para os estados que não atingem o valor mínimo de educação. O professor considera que uma medida mais eficiente seria ter foco nos municípios: “Ao invés de complementar para os estados, poderia se investir nos municípios. Há cidades pobres em estado rico que não recebem nada atualmente e acho que são estes que deveriam receber. Mudando as regras e agindo assim, o Fundeb poderia ser efetivo na redução de desigualdades.”

Plano Nacional de Educação

Em 2014, foi aprovada a lei 13.005, que instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE) a ser aplicado até 2024. O PNE estabelece diversas metas para a educação pública nacional nesse período. Estão na lei objetivos como a universalização da educação infantil para crianças de quatro e cinco anos até 2016 (em 2015, a taxa era de 90,5%); alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental (em 2016, 55% dos alunos tinham aprendizado insuficiente em leitura nesta etapa); elevar a taxa líquida de matrículas (razão entre matriculados na idade certa e toda a população dessa faixa etária) no ensino médio para 85% (a taxa de distorção idade-série em 2015 dessa etapa é de 27,4%).

O PNE possui 20 metas, sendo a última relacionada ao investimento público que dá esteio às outras. O objetivo é elevar a proporção do uso de recursos para educação pública para 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país no quinto ano de vigência do plano (2019) e alcançar, no mínimo, o patamar de 10% do PIB ao final do plano, em 2024.

Na estimativa desse investimento, há duas medidas diferentes: o investimento público direto e o investimento público total. O denominado direto são os recursos das três esferas federativas para bens, serviços, manutenção dos estabelecimentos de ensino, formação de professores, entre outros. Já o chamado total abarca os gastos como os de bolsas de estudos e financiamentos estudantis.

Segundo dados do Inep, no ano de 2000, o investimento público direto representava 3,9% do PIB brasileiro. A crescente foi até o ano de 2011, em que o gasto chegou ao 5%, chegou a 5,1% em 2013 e voltou a 5% em 2014. Quanto ao investimento total, 2014 apresentou 6% do PIB.

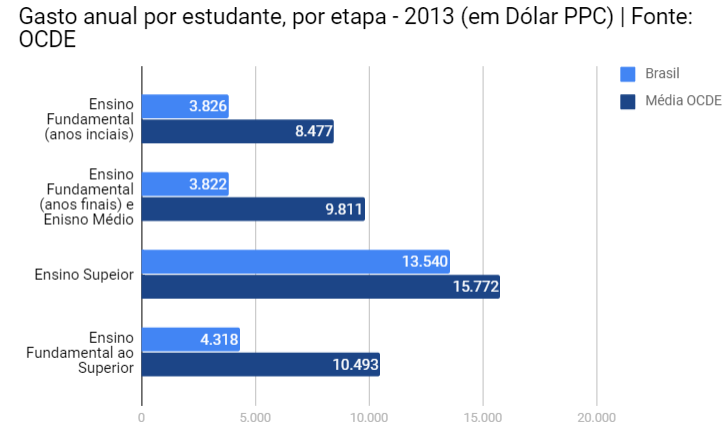

A partir de dados do Relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Education at a glance (em tradução livre, Educação em resumo) de 2017, o Brasil gasta acima da média em educação. São 5,6% do PIB contra 4,8%. No entanto, Caio Callegari comenta que esse dado pode levar à conclusão de que o país já gasta o suficiente em educação: “É um PIB relativamente pequeno para o tamanho da nossa população. Devido à nossa pirâmide demográfica, o país tem muitas pessoas em idade escolar”, diz. “Por isso, o mais correto é analisar o investimento por aluno, no qual o Brasil está muito aquém.”

Diante da análise do gasto anual por aluno, o Brasil fica longe da média dos países da OCDE em quase todos os ciclos da educação. Os dados do Education at a glance de 2016 mostram que, em 2013, o investimento público direto em todos as etapas era de US$ 4.318 contra US$ 10.493 dólares da média da OCDE. Nos anos inicias do Ensino fundamental, o Brasil investia US$ 3.826 contra US$ 8.477 de média da OCDE. A comparação no ensino fundamental e médio é de US$ 3.822 contra US$ 9.811. Somente no Ensino Superior que o nível brasileiro chega próximo à média da Organização: US$ 13.540 contra US$ 15.772. O cálculo do dólar é feito através da Paridade de Poder de Compra (PPC), utilizado para comparação internacional.

Para aprimorar a noção do quanto deve ser investido, as métricas utilizadas são o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) e o Custo Aluno-Qualidade inicial (CAQi). Enquanto o CAQi se trata do padrão mínimo de qualidade, o CAQ visa ao gasto próximo daquele realizado por países desenvolvidos. O cálculo é defendido desde 2008 pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da qual a professora Lisete Arelaro faz parte. “Definimos o que é uma bola escola com o necessário do cotidiano escolar: biblioteca, jornada de professor e um salário digno para o docente. Isso diante da realidade brasileira”, explica. “Foi a partir desse conceito que chegamos à estimativa dos 10% do PIB como proporção suficiente para o atendimento das demandas educacionais do país.”

Essa métrica está presente no PNE e, segundo as estratégias estipuladas na lei, o CAQi deveria ser implementado no prazo de até dois anos de vigência da lei. O mesmo deveria ser feito com o CAQ. Porém, o índice inicial ainda foi colocado em prática. No mês de outubro de 2017, a Justiça Federal derrubou a homologação da decisão do Conselho Nacional da Educação para que se implemente o CAQi. Além disso, o Governo Federal retirou a prioridade do cumprimento das metas do PNE na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018.

Emenda Constitucional 95/2016: a nova realidade

No dia 15 de dezembro de 2016, foi promulgada a Emenda Constitucional (EC) 95/2016, que ficou conhecida como “EC do teto de gastos”. De forma geral, a mudança na carta magna do Brasil institui que o Governo Federal não pode ultrapassar os seus gastos anuais acima da inflação do ano anterior. Tal medida se aplica a todas as pastas da Federação e para Saúde e Educação, o limite de gastos será instituído a partir de 2018. Isso significa congelamento de gastos em termos reais.

Diferentemente do que era adotado até então, em que o Governo Federal sempre destinava 18% da receita líquida de impostos à educação, agora o montante investido é definido pela correção da inflação. Para que sejam feitos mais investimentos, é preciso retirar gastos de outras pastas.

Questionado sobre a possibilidade de priorização da educação diante do limite de gastos, Caio Callegari considera que dois fatores dificultam essa atitude por parte do Governo Federal. O primeiro deles é o gastos com a Previdência Social: “ela tem gastos muito acima da inflação e é obrigatória porque está na lei e o Governo Federal não tem jurisdição para mudar a forma do pagamento como é feito hoje. E isso tende a piorar devido à nossa mudança demográfica.” Dessa forma, se a Previdência cresce acima da inflação, as outras pastas deverão crescer abaixo desse índice. “Se a educação for reajustada apenas pela inflação nos próximos anos, haverá perda considerável de recursos em comparação ao que seria aplicado com a manutenção da regra dos 18% da receita líquida de impostos.”

O segundo deles é a tendência do Congresso Nacional não priorizar a educação. De acordo com a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados (Conof/CD), o documento do Todos Pela Educação (TPE), “De olho nas Metas” de 2015 e 2016 mostra que o MEC não tende a ser a prioridade nas despesas sujeitas a remanejamento. Os ministérios da Integração Nacional, Cidades e Transportes que são privilegiados pelos parlamentares nesse aspecto. Caio pondera: “Os congressistas pensam muito na base do voto. Em termos de recursos, interessa mais ficar conhecido por ter construído uma estrada no município do que defender a educação.”

O grande risco da EC 95 quanto ao montante investido é que uma receita líquida de impostos maior que a inflação (o habitual em tempos de crescimento econômico) levará a uma perda de recursos em comparação à regra antiga. É para essa tendência que aponta a projeção da Conof/CD de cenário possível para 2028: o gasto máximo em MDE seria de R$ 105 bilhões com a regra da EC 95. Pela regra dos 18% da receita líquida de impostos, o investimento mínimo seria de R$ 108,5 bilhões (considerando inflação na meta de 4,5% ao ano).

Saídas e soluções

Apesar desse cenário de risco para o financiamento da educação básica pública brasileira, alternativas podem ser apontadas. A primeira delas é o Fundeb, como aponta Caio Callegari: “É possível colocar mais recursos no fundo porque ele faz parte das transferências voluntárias. Assim como o Fies, ele ficou fora do teto de gastos. Então é possível aumentar a complementação do governo federal ao Fundeb.”

Uma vez que o Fundeb está próximo de expirar, em 2020, já tramita no Congresso o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 15/2015. A proposta pretende perenizar a política de fundo. A discussão também permitirá que as regras de redistribuição dos recursos sejam melhoras.

Por outro lado, Naércio Menezes enfatiza que a limitação do orçamento federal diante dos gastos com Previdência. Dessa forma, ele afirma a necessidade de melhor gestão dos recursos: “A sociedade não tem dinheiro para colocar 10% do PIB na Educação. Hoje em dia estamos em 6% do PIB [investimento total] e gastamos R$ 342 bilhões em educação todos os anos”, diz. “Não podemos gastar mais devido ao exagero dos últimos anos, o gasto tem que feito com mais eficiência”, completa.

Além disso, o pesquisador pondera que a pirâmide demográfica brasileira irá diminuir o número de alunos e, consequentemente, aumentar os investimentos por aluno ao ano. “Tínhamos 50 milhões de alunos em 2000 e hoje temos 41 milhões. Há um aumento de gasto muito grande essa tendência vai se acelerar nos próximos anos.”

O professor associado da FEA também sugere medidas que priorizem as classes mais baixas na educação: “Os municípios deveriam oferecer melhores salários ou prêmios aos professores que trabalham em zonas que concentram alunos mais pobres”, comenta. “Muitas vezes há escolas que atendem famílias de classe média que tem instalações muito melhores do que aquelas que atendem famílias mais pobres e isso é inaceitável. Parte do esforço deve ser melhorar a educação das famílias mais pobres.”

Por outro lado, Lisete Arelaro aponta para a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) enviada por parte de entidades que faz parte, como a Fineduca e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A ADI 5.658 entra em regime de “amicus curiae” (amigos da corte), tipo de ação que pretende subsidiar a decisão do STF a respeito do que se entende como prejuízo de direitos diante da EC 95.

Questionado por modelos que podem ser espelho de mudança, Caio Callegari cita o sistema educacional colombiano: “Lá há um sistema de financiamento bastante voltado para equidade. Tem uma regra de distribuição dos recursos que leva em conta nível socioeconômico”, diz. Quanto às iniciativas brasileiras, ele destaca a medida cearense, que reparte os recursos do ICMS de acordo com o desempenho das redes municipais. “Enquanto a maioria dos estados dividem o dinheiro pela população do município, o Ceará divide pelo resultado e isso estimula o gestor a buscar melhores resultados”, afirma. “Mas não sei se seria a melhor política porque pode dar mais recursos para quem já é melhor. Porém é possível pactuar a obtenção da verba pela garantia da aplicação de políticas que melhorem a aprendizagem.”

Tanto para Lisete Arelaro quanto para Caio Callegari, uma grande e necessária mudança a ser feita é da cultura a respeito da educação. “Se um jovem caixa de supermercado com ensino fundamental não entender que fazendo o ensino médio vai ter um emprego melhor, a sua tendência é não ir à escola”, comenta. “Há elementos internos da escola que justificam não ir à aula. Mas se houvesse um projeto de desenvolvimento arrojado, o jovem se disporia mais.”

Caio, por sua vez, enfatiza que é necessário apontar o impacto da falta de investimento em educação no Brasil: “Para a valorização da educação, o que podemos fazer é mostrar qual é o custo, no bolso, de um país ignorante. Mostrar o custo do investimento em educação, mas que, se é necessário investir em educação, esse montante nem se compara ao custo que há pelo nosso subdesenvolvimento educacional.”

Faça um comentário