Por Larissa Fernandes, Matheus Morgado e Mirella Cordeiro

O aumento de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) entre os jovens brasileiros tem causado grande preocupação. Nos últimos anos, a sífilis vem chamando atenção devido ao elevado número de casos. A doença, detectada pela primeira vez na Europa medieval, volta em forma de epidemia no Brasil.

Com o intuito de reverter esse cenário, no último ano, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para diminuir os casos de infecção de sífilis congênita, em que a bactéria treponema pallidum é transmitida de mãe para filho. A iniciativa tinha como objetivo ampliar a identificação da doença no início da gestação e encaminhar para o tratamento com penicilina, único remédio capaz de tratar a mulher e o bebê em conjunto.

No vídeo da campanha, há um alerta para os riscos da infecção se não for tratada. Além da possibilidade de ocorrer aborto espontâneo, a criança pode nascer com feridas na pele, malformação ou até sem vida.

A iniciativa foi realizada devido aos índices assustadores. De acordo com o painel de indicadores epidemiológicos de sífilis, do Ministério da Saúde, de 2010 a 2016, todas as regiões brasileiras apresentaram grande aumento dos casos de infecção.

O tratamento materno nas situações de sífilis congênita foi, na maior parte das vezes, inadequado. Entretanto, dentre situações adequadas, no ano de 2015, a penicilina benzatina foi prescrita às gestantes com sífilis em 86,2% dos casos. O medicamento, porém, esteve escasso em diversos países, inclusive, no Brasil. Em 2017, o ministro da saúde, Ricardo Barros, garantiu o antibiótico para todo território brasileiro, sendo intensificado em municípios com 60% dos casos.

“Uma compra de emergência pode atender um problema pontual, mas não equacionar de maneira mais completa um tema desta envergadura”, afirma Hélio Nogueira da Cruz, professor de Economia da USP. Para ele, como a penicilina é um produto com grande demanda da população de baixa renda, o papel do governo e do Ministério da Saúde são muito significativos. Porém, a melhor solução é um planejamento de longo prazo, “que articule as ações do setor público e privado, para tornar disponível para a população os medicamentos necessários”.

As ocorrências de sífilis adquirida, isto é, por relações sexuais ou por transfusão de sangue, estão registradas no Boletim Epidemiológico de Sífilis de 2017, do Ministério da Saúde. O número de infecções subiu de 1.249 em 2010 — ano em que passou a ser obrigatória a sua notificação — para 87.593 em 2017. No ano passado, quase 60% dos infectados foram homens e mais da metade dos casos totais ocorreram em pessoas entre 20 e 39 anos.

Uma geração que se expõe mais

Em 2016, foram 37.884 registros de pessoas com o vírus HIV. Novos dados do Boletim Epidemiológico HIV/Aids, do Ministério da Saúde, revelam uma queda em 2017: 16.371 pessoas diagnosticadas.

Apesar da redução de notificações em 2017, é necessário estar atento ao comportamento sexual de jovens. “Há uma grande preocupação com as novas gerações”, afirma o sociólogo Alexandre Grangeiro, especializado em Saúde Pública. As gerações nascidas após a década de 1990 estão apresentando taxas de incidência de infecção maiores do que aquelas dos nascidos no período pré-epidemia, nas décadas de 1950 e 1960, de acordo com o sociólogo. À época, as pessoas estavam menos preparadas para lidar com a doença por ser desconhecida, demonstrando, portanto, um cenário paradoxal.

A tendência das últimas décadas de diminuição destes índices a cada geração se reverteu. Sobre os motivos que podem ter levado a essa situação, Grangeiro, que também faz parte do núcleo de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, levanta algumas hipóteses.

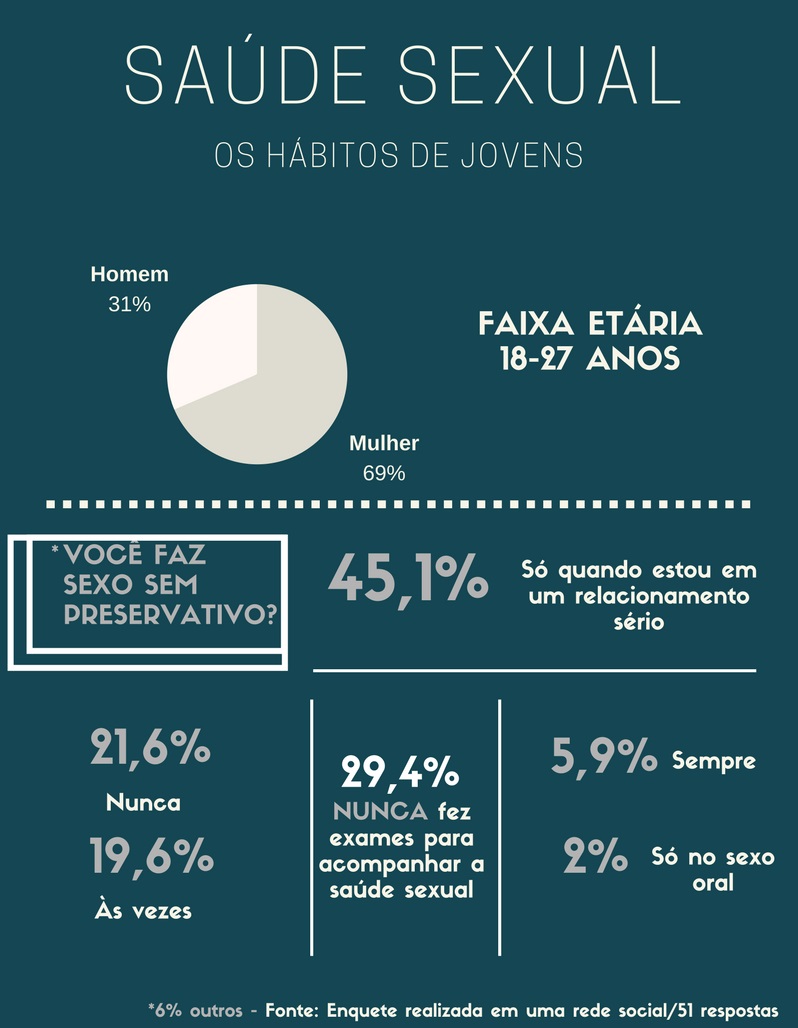

Para ele, há uma mudança significativa de comportamento dos jovens quanto à saúde sexual e ao modo como se relacionam com seus parceiros. Entre a faixa etária de 18 a 24 anos, 34% dos diagnosticados não realizam tratamento com antirretrovirais, segundo o Relatório de Monitoramento Clínico do HIV, do Ministério da Saúde. Também há negligência quanto ao uso do preservativo, o método mais indicado para a prevenção de ISTs. De acordo com uma pesquisa de 2015, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos 27,5% dos estudantes do nono ano do ensino fundamental sexualmente ativos, apenas 66,2% tinham usado preservativo na última relação sexual.

Para o sociólogo, é possível que o vírus HIV e a aids (síndrome da imunodeficiência adquirida) tenham ganhado uma conotação “do passado” para essas novas gerações, como se já não fossem tão perigosos nos dias atuais, transformando o avanço da doença em uma epidemia silenciosa.

Ele também cita a mudança na dinâmica dos encontros sexuais como elemento de agravamento da situação: “é uma geração que se expõe mais”. O advento da internet e, posteriormente, dos aplicativos de relacionamento revolucionaram as formas de interação interpessoal, trazendo muitas facilidades em especial para a população LGBT, que encontrou nestes instrumentos virtuais um espaço seguro de contato afetivo e sexual. No entanto, essa nova configuração de relacionamentos promoveu também a ideia de sexo casual com maior facilidade, o que se traduz em maiores taxas de risco na ausência de uma consciência de prevenção e cuidado.

Há também, nestes novos aplicativos de relacionamento, como o Tinder e o Grindr (este último específico para a comunidade gay), uma recente ocorrência de casos preocupantes: pessoas portadoras de ISTs que criam perfis com o intuito de transmitir propositalmente as infecções. Alguns, inclusive, se identificam nas descrições dos perfis com termos que deixam implícitos seus diagnósticos positivos, com a finalidade de atrair pessoas de grupos que querem, voluntariamente, ser infectadas.

Questão da vulnerabilidade

“Em qualquer cenário que se analisa, é preciso dar mais atenção aos jovens gays”, diz Grangeiro. Muito se discute sobre a inclusão ou retirada da população LGBT dos grupos considerados vulneráveis para o HIV e a aids. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que, proporcionalmente, os casos de infecção ainda são superiores neste grupo em relação ao restante da população, mas, sob uma perspectiva histórica e social, percebe-se que esta situação não pode ter suas justificativas simplificadas pela “promiscuidade” pejorativamente atreladas a essas pessoas.

Segundo Grangeiro, as taxas de incidência maiores na população LGBT podem se dever a um outro fator além dos mencionados anteriormente: a questão do estigma e do preconceito. “O preconceito se reproduz no ambiente escolar, no ambiente familiar, no próprio serviço de saúde, e com isso você reduz a possibilidade de essas pessoas terem acesso aos meios de prevenção”. “Somos todos vulneráveis, temos contextos de maior ou menor vulnerabilidade”, completa Ivone de Paula, gerente do Centro de Treinamento e Referência DST/Aids de São Paulo.

O sociólogo também levanta a questão da iniciação sexual dessa população que, afetada pelo preconceito, tem suas primeiras experiências inseridas em contextos adversos, de poucas informações e cuidados, na maioria das vezes em situações escusas.

O Ministério da Saúde revelou índices que chegam a 18% de incidência de HIV na população denominada HSH (homens que fazem sexo com homens), e a 30% na população Trans (transgêneros, transexuais e travestis). “É uma situação que jamais imaginávamos chegar no Brasil. São taxas muito próximas a qualquer país mais afetado pela epidemia do sul da África”, afirma Grangeiro.

Na tentativa de controlar a disseminação das infecções e, consequentemente, das doenças, os governos (em todas as esferas) investem em campanhas públicas de conscientização, e, por vezes, mutirões para realização de exames e testes rápidos.

“Hoje, não estamos sendo eficientes para evitar uma situação de epidemia. Quando [as campanhas] ocorrem, em via de regra são bem organizadas e bem feitas, o problema é que elas são insuficientes”, afirma Grangeiro.

Como o país lida com o tratamento da HIV

O Brasil já havia sido reconhecido internacionalmente devido às medidas adotadas para o tratamento dos infectados por HIV. O país se tornou referência ao investir em terapia com antirretrovirais disponibilizados gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS). O tratamento realizado de forma regular reduz a taxa do vírus no sangue, o que impede o desenvolvimento da aids. Os medicamentos se tornaram menos tóxicos e mais seguros, além de mais simples para a utilização no dia a dia. “Antes, os tratamentos obrigavam que as pessoas tomassem 30, 40 comprimidos, várias vezes ao dia. Hoje, muitas vezes isso se reduz a uma ingestão ao dia”, afirma o sociólogo.

A questão principal, segundo Grangeiro, é a descoberta do diagnóstico, que deve acontecer o quanto antes para garantir o sucesso do tratamento. “Estima-se que de 20% a 30% das pessoas infectadas não conhecem seu diagnóstico ou não chegam ao sistema de saúde no momento oportuno, e aí sim temos grandes perdas”, afirma.

Sobre a possibilidade da gratuidade e o fácil acesso ao coquetel de medicamentos terem gerado uma sensação de segurança nos jovens, Grangeiro é categórico: “Não creio que a gratuidade e a oferta pelo sistema de saúde leve a essa situação”. Ele argumenta que “do ponto de vista racional”, as pessoas se preocupam com a prevenção, mas que prevenir é um desafio. “No caso do HIV, você contrapõe situações de desejo, de prazer, relações afetivas, e isso dificulta”, pondera. “A gratuidade mostra que há direitos a serem garantidos”.

Atualmente, existem outras formas para evitar a permanência do vírus no organismo, como a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), que deve ser utilizada até 72 horas após situações de exposição, além da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), que é destinada às pessoas com diagnóstico negativo, para redução do risco de aquisição de HIV e age no processo de multiplicação do vírus nas células. A PrEP passará a ser distribuída no SUS a partir de dezembro e é destinada aos grupos vulneráveis.

“Disponibilizamos diferentes métodos de prevenção, mas será que toda a população tem acesso?” questiona De Paula. Para ela, são necessárias políticas públicas que atendam jovens mais vulneráveis — pobres e com baixa escolaridade, por exemplo.

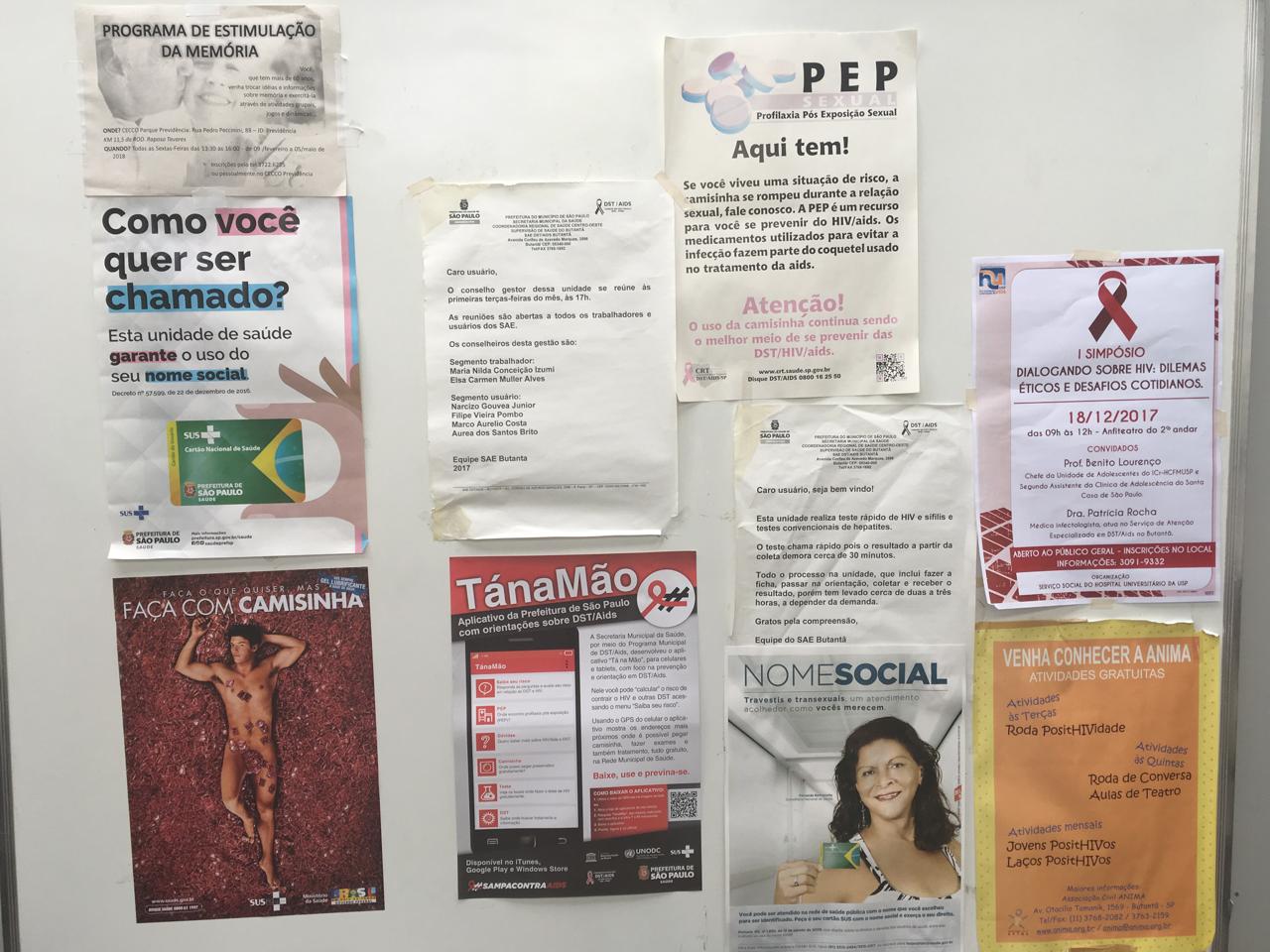

A AUN esteve em um posto de saúde no bairro do Butantã, na cidade São Paulo, especializado em atendimento de DSTs, e se submeteu ao teste rápido de detecção de HIV e sífilis. Nas paredes do posto, inúmeros cartazes informando sobre a prevenção e o tratamento das doenças dividiam espaço com divulgações de simpósios e rodas de conversa para pessoas com diagnóstico positivo. A intenção parece ser a de criar um espaço seguro que incentive atitudes de cuidados sexuais.

Em 30 minutos, tivemos os resultados em mãos, no entanto, quando perguntados sobre a disponibilidade da PrEP, os funcionários do posto informaram que não há previsão de chegada do medicamento.

A necessidade de se discutir educação sexual

Diante desse cenário, é importante que jovens sejam orientados em relação às suas práticas sexuais. Para além do estudo sobre anatomia, a educação sexual proporciona o acesso a informações sobre diferentes aspectos da sexualidade. A partir dela, pessoas se tornam aptas a exercerem seus desejos sexuais e reprodutivos, estando informados quanto à sua saúde. “A sexualidade é costurada por diversas dimensões, como a biológica, social e cultural. Todos são aspectos que a escola deve abordar”, afirma Caroline Arcari, mestre em Educação Sexual pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e presidente do Instituto Cores, plataforma de cursos à distância sobre sexualidade.

Em uma pesquisa realizada pela Federação Internacional de Planejamento Familiar, o Brasil obteve o menor resultado em relação aos ensinamentos sobre educação sexual. Ainda que seja sugerida a abordagem do tema, no país não há qualquer obrigatoriedade para que isso de fato ocorra. Dentre os países analisados estavam México, Colômbia, Argentina e Chile.

A situação se torna ainda mais desfavorável diante de casos em que conservadores se posicionaram contra temáticas voltadas à sexualidade. Em Rondônia, pais de alunos da oitava série de uma escola estadual recorreram ao Ministério Público para que um livro didático não fosse mais utilizado, com o argumento de que era inapropriado. O material apresentava imagens de órgãos genitais e de autoexame de mama. Além disso, o próprio Ministério da Educação (MEC) retirou os termos “orientação sexual” e “gênero” da versão final da Base Nacional Comum Curricular, que define as competências e objetivos de aprendizagem para diferentes etapas da vida escolar.

“Eu diria que um dos pontos centrais hoje [para a epidemia] é esse retrocesso que há em relação à inserção das ações sobre sexualidade e prevenção de HIV e DSTs dentro das escolas”, reflete Grangeiro, que completa: “as pessoas precisam ser hábeis para lidar com a epidemia, precisam saber que ela existe, e isso se faz fundamentalmente nas escolas”.

“Educadores não se sentem seguros, apoiados ou capacitados para levar adiante projetos ou conteúdos sobre educação sexual”, explica a pedagoga. Para ela, a reação de conservadores faz com que crianças e adolescentes fiquem mais fragilizados. “Já está provado que a educação sexual é o caminho para a prevenção das ISTs, da violência sexual e para a discussão sobre planejamento familiar”. Além disso, a iniciação sexual de adolescentes que tiveram informação acontece mais tarde do que a de outros que foram impedidos de tê-la. “Essa atuação conservadora, extremamente organizada, vulnerabilizou muitos espaços educativos. Veremos as consequências a médio e longo prazo”.

Ainda que tenha havido retrocesso, muitos brasileiros são a favor da abordagem dessas questões. É o que indica a pesquisa realizada pela ONG Católicas pelo Direito de Decidir em parceria com o Ibope inteligência. O levantamento aponta que 42% dos entrevistados acreditam que alunos devem receber aulas de educação sexual a partir dos 13 anos. Em relação à informação sobre as ISTs e formas de prevenção, 87% concorda total ou parcialmente. A pesquisa de opinião foi feita em fevereiro de 2017, com a consulta de 2.002 brasileiros, em 143 municípios.

Grangeiro dá ênfase à importância de uma mobilização generalizada contra as doenças: “Só foi possível reduzir os impactos de casos como a gripe H1N1, as epidemias de zika e de dengue, quando houve envolvimento da sociedade, quando ela soube a gravidade da situação e conseguiu responder a isso. Esse reconhecimento só pode ser feito através de campanhas, que têm sido cada vez mais escassas”.

Faça um comentário